ブログ容量オーバー

今日のナツエビネを見る山行のアップは ブログの容量オーバーだそうで映像がアップ出来ませんでした!

1枚だけなら、アップ出来るかと? トライしてみました。 ラン科の ナツエビネです。

他の映像は無理なので 今回はご辛抱下さいね~~~ 残念です。

次回からは 新たに悠ちゃんの植物大好き 其の5として再出発しますので宜しくお願いします。

1枚だけなら、アップ出来るかと? トライしてみました。 ラン科の ナツエビネです。

他の映像は無理なので 今回はご辛抱下さいね~~~ 残念です。

次回からは 新たに悠ちゃんの植物大好き 其の5として再出発しますので宜しくお願いします。

夏エビネ!

愈々。 世間でもお盆休みは今日でお仕舞いの様ですが…

此方は朝から好天! 気温は高い予想ですが暫く山の花を観てないこの季節!

兎に角 自然の花を見たい…と 福井県境の二の谷山に出掛けて来ました!

此処は 本日の登山口の水坂峠です。

滋賀、福井の県境に在る此処は

中央分水嶺に有り、今から登る登山道も県境歩きなんです!

書かれている通り、地元では 此の県境を高島トレイルと呼んでいますね!

湖南では晴れていたのに、福井県境に近づくと、雲が増えて霧雨が降り始めて来ました…

予想もして無く、雨具の準備も無いけど、汗を掻いてもビショビショで同じと〜歩き始めました!

細い急な尾根の登りは、矢張りキツくて、汗で濡れそぼる…

急な崖を登り切ると P486です!

此処からは緩やかな広い尾根と雰囲気も変わりますね〜

此の様にガスってて、遠くの山など

視界は有りませんし、霧雨も強くなり始めて来ました!

周りを見渡すと…

咲いていましたね〜 目的の花!

ラン科の ナツエビネの薄紫色の綺麗な花です!

この時期には花が少く、心が慰められますネ〜

山頂迄は楽チンな道ですが、視界もなく、雨が降りそう…

此処でピストンする事としました。

シソ科クサギ属の クサギの花です。 帰り道で撮影しました…

仄かな甘い薫りが漂う、綺麗な花です。 何故か葉が臭いから…と

臭木だそうです!

台風の遥か遠くの日本海から吹き付ける湿った北風の影響らしく、お天気が良くない今週の予報です!

乗鞍岳を予定していますが、行けるかなぁ?

此方は朝から好天! 気温は高い予想ですが暫く山の花を観てないこの季節!

兎に角 自然の花を見たい…と 福井県境の二の谷山に出掛けて来ました!

此処は 本日の登山口の水坂峠です。

滋賀、福井の県境に在る此処は

中央分水嶺に有り、今から登る登山道も県境歩きなんです!

書かれている通り、地元では 此の県境を高島トレイルと呼んでいますね!

湖南では晴れていたのに、福井県境に近づくと、雲が増えて霧雨が降り始めて来ました…

予想もして無く、雨具の準備も無いけど、汗を掻いてもビショビショで同じと〜歩き始めました!

細い急な尾根の登りは、矢張りキツくて、汗で濡れそぼる…

急な崖を登り切ると P486です!

此処からは緩やかな広い尾根と雰囲気も変わりますね〜

此の様にガスってて、遠くの山など

視界は有りませんし、霧雨も強くなり始めて来ました!

周りを見渡すと…

咲いていましたね〜 目的の花!

ラン科の ナツエビネの薄紫色の綺麗な花です!

この時期には花が少く、心が慰められますネ〜

山頂迄は楽チンな道ですが、視界もなく、雨が降りそう…

此処でピストンする事としました。

シソ科クサギ属の クサギの花です。 帰り道で撮影しました…

仄かな甘い薫りが漂う、綺麗な花です。 何故か葉が臭いから…と

臭木だそうです!

台風の遥か遠くの日本海から吹き付ける湿った北風の影響らしく、お天気が良くない今週の予報です!

乗鞍岳を予定していますが、行けるかなぁ?

お盆!!! ②

三上山に登ったこの日は 最高気温36℃でしたが・・・ 昨日は38℃迄上がりました。

今季最高気温を記録していました。

今日は 台風7号の影響も有るのか・・・ 風も強くて気温も33℃止まりだったようです。

三上山の続きをアップして参ります。

山頂も近くなると 急な崖道が続き・・・水分補給しながらの休憩が長くなりますが…

見晴らしは好くなりますね~~~ 野洲川と国道8号を見下ろしています。

此の方向には 真下に田中山や妙光寺山が見下ろせます。

山頂直下の展望台まで登ってきました。 此方は大津市内が見渡せますね~~~

漸く 三上山山頂に来ました。 御上神社のご神体である この山の奥社です。

近江富士とも呼ばれていて 県民の皆様にはなじみ深い山の一つでも有りますね~~~

下りは 裏参道を選び下山開始です。

結局のところ 体力も落ちていて休み休みでしたが 何とか1時間20分程で 帰着出来ました。

今季最高気温を記録していました。

今日は 台風7号の影響も有るのか・・・ 風も強くて気温も33℃止まりだったようです。

三上山の続きをアップして参ります。

山頂も近くなると 急な崖道が続き・・・水分補給しながらの休憩が長くなりますが…

見晴らしは好くなりますね~~~ 野洲川と国道8号を見下ろしています。

此の方向には 真下に田中山や妙光寺山が見下ろせます。

山頂直下の展望台まで登ってきました。 此方は大津市内が見渡せますね~~~

漸く 三上山山頂に来ました。 御上神社のご神体である この山の奥社です。

近江富士とも呼ばれていて 県民の皆様にはなじみ深い山の一つでも有りますね~~~

下りは 裏参道を選び下山開始です。

結局のところ 体力も落ちていて休み休みでしたが 何とか1時間20分程で 帰着出来ました。

お盆!!!

今日はお盆の中日! 熱い中ですが 暇を持て余している悠ちゃんには 酷な酷暑です。

何時も通っているジムも盆休みで、身体を持て余し気味( ^ω^)・・・

朝ドラを見てから 三上山・432mに出掛ける事としました。

裏登山口から出発!!!

10分程で此処の分岐に付き、登りは此処を左に執り・・・ 山腹をトラバースして・・・

此処 表登山道に着き一息入れて給水!!! 表登山道を登り始めました。

流石に 広い階段が付いていますね~~~

半分まで登り 二越と書かれている展望P迄足を延ばし・・・草津、大津市方面を望みました。

表登山道の名物ノ 割岩まで登ってきました。

次第に傾斜が急になり 三上山名物の 短いけど急な岩登りが始まります。

途中の岩の上に着生している シダの仲間の ヒトツバも暑さと 渇水の影響か?

葉が縮じこまっていました。

今年の湖南エリアの水不足が好く分ります。 夕立でも良いから雨が欲しいですね~~~

余りの暑さも有り 外出が少なく・・・ ネタ不足です。。。 二日もお休みしてしまいました。

今日は此処までとしますね~

何時も通っているジムも盆休みで、身体を持て余し気味( ^ω^)・・・

朝ドラを見てから 三上山・432mに出掛ける事としました。

裏登山口から出発!!!

10分程で此処の分岐に付き、登りは此処を左に執り・・・ 山腹をトラバースして・・・

此処 表登山道に着き一息入れて給水!!! 表登山道を登り始めました。

流石に 広い階段が付いていますね~~~

半分まで登り 二越と書かれている展望P迄足を延ばし・・・草津、大津市方面を望みました。

表登山道の名物ノ 割岩まで登ってきました。

次第に傾斜が急になり 三上山名物の 短いけど急な岩登りが始まります。

途中の岩の上に着生している シダの仲間の ヒトツバも暑さと 渇水の影響か?

葉が縮じこまっていました。

今年の湖南エリアの水不足が好く分ります。 夕立でも良いから雨が欲しいですね~~~

余りの暑さも有り 外出が少なく・・・ ネタ不足です。。。 二日もお休みしてしまいました。

今日は此処までとしますね~

伊吹山へ~ ③

今日からお盆に入りますね~ 悠ちゃんもお墓参りに行きお盆のお花を奉じて来ました。

さて伊吹山の続きをアップして参ります。

山頂近くまで来て 今回初めての出会いでした。 フウロソウ科の イブキフウロです。

ハクサンフウロと違い 花弁の先端が波打っているのが特徴です。 残念ながらグンナイフウロは

見掛けられませんでした。

山頂直ぐ手前の小さい金網の中ですが、綺麗でしょう? バラ科の シモツケソウです!!!

シソ科の トウバナもこの様にみると綺麗です。

此処でも見えました。 クワガタソウ属の ルリトラノオです。

山頂近くですが お花は終盤でした。

愈々 山頂部に上がってきました。 シソ科の イブキジャコウソウは満開でした。

山頂の売店の多くは閉鎖されていました。 登山道の土砂崩れで通行止めになってから

自らの足で登れなくなり 登山者が少なく採算に合わないのだと聞きました。

此処からは 山頂のお店の方が有志で鹿除けのフェンスを造り 花の保護をして呉れている

囲いの中の花々です。

キバナノカワラマツバの手前に一枝だけ黄色い花の蕾が有るのは キバナノレンリソウ???

ナデシコ科の カワラナデシコが綺麗でした。

キンポウゲ科の クサボタンです。 未だ蕾の段階でしたが 残念ながら此の花は囲いの中でしか

見られませんでした。 年々花の数が減り残念です。

セリ科の ミヤマトウキです。

時間が未だ早く 山頂の石ベンチで暫く休憩していましたが 雲が湧き立ち下界の眺めも無くなり

早めに下り始めました 中央道で見掛けたのは・・・

花の付きは悪かったけど オオバコ科 クワガタソウ属の ヒヨクソウでした。

アカネ科の イワアカバナです。

フウロソウ科の ハクサンフウロも漸く綺麗な花を見つけました。

でも 先日 本場の白山で見た ハクサンフウロに較べると花の大きさも小さくて色合いも白っぽい様に

感じたのは???

此方もセリ科の大物で 高さは2mにも成ります。 シシウドですね~

此の様な大輪の白い花です!

此処からは駐車場まで降りて来て 周りの垂直の崖に咲いて居た花々です。

流石に急な崖なので 鹿も登れないのでしょう! 意外と色んな花を見れました。

ベンケイソウ科の キリンソウです。

時間も未だ早く 寄り道をして 山室湿原に迄 足を延ばしましたが、此処でも夏場の為

余り花は咲いていませんでした。 唯一 此の花を見掛けましたね~

御存知 ラン科の サギソウです。 ホンに飛んでいる白鷺其の物の 自然の造形には驚くばかりです。

今回の山旅は 此処までです。 朝早く 高度の高い山だからこその涼しさでしたが

下山すると 時間経過も有りますが 矢張り暑かったです。

此の様な暑さが続くと 動物も植物も棲息エリアが変わるんだろうな~と 危機感さえも持ちますね…

さて伊吹山の続きをアップして参ります。

山頂近くまで来て 今回初めての出会いでした。 フウロソウ科の イブキフウロです。

ハクサンフウロと違い 花弁の先端が波打っているのが特徴です。 残念ながらグンナイフウロは

見掛けられませんでした。

山頂直ぐ手前の小さい金網の中ですが、綺麗でしょう? バラ科の シモツケソウです!!!

シソ科の トウバナもこの様にみると綺麗です。

此処でも見えました。 クワガタソウ属の ルリトラノオです。

山頂近くですが お花は終盤でした。

愈々 山頂部に上がってきました。 シソ科の イブキジャコウソウは満開でした。

山頂の売店の多くは閉鎖されていました。 登山道の土砂崩れで通行止めになってから

自らの足で登れなくなり 登山者が少なく採算に合わないのだと聞きました。

此処からは 山頂のお店の方が有志で鹿除けのフェンスを造り 花の保護をして呉れている

囲いの中の花々です。

キバナノカワラマツバの手前に一枝だけ黄色い花の蕾が有るのは キバナノレンリソウ???

ナデシコ科の カワラナデシコが綺麗でした。

キンポウゲ科の クサボタンです。 未だ蕾の段階でしたが 残念ながら此の花は囲いの中でしか

見られませんでした。 年々花の数が減り残念です。

セリ科の ミヤマトウキです。

時間が未だ早く 山頂の石ベンチで暫く休憩していましたが 雲が湧き立ち下界の眺めも無くなり

早めに下り始めました 中央道で見掛けたのは・・・

花の付きは悪かったけど オオバコ科 クワガタソウ属の ヒヨクソウでした。

アカネ科の イワアカバナです。

フウロソウ科の ハクサンフウロも漸く綺麗な花を見つけました。

でも 先日 本場の白山で見た ハクサンフウロに較べると花の大きさも小さくて色合いも白っぽい様に

感じたのは???

此方もセリ科の大物で 高さは2mにも成ります。 シシウドですね~

此の様な大輪の白い花です!

此処からは駐車場まで降りて来て 周りの垂直の崖に咲いて居た花々です。

流石に急な崖なので 鹿も登れないのでしょう! 意外と色んな花を見れました。

ベンケイソウ科の キリンソウです。

時間も未だ早く 寄り道をして 山室湿原に迄 足を延ばしましたが、此処でも夏場の為

余り花は咲いていませんでした。 唯一 此の花を見掛けましたね~

御存知 ラン科の サギソウです。 ホンに飛んでいる白鷺其の物の 自然の造形には驚くばかりです。

今回の山旅は 此処までです。 朝早く 高度の高い山だからこその涼しさでしたが

下山すると 時間経過も有りますが 矢張り暑かったです。

此の様な暑さが続くと 動物も植物も棲息エリアが変わるんだろうな~と 危機感さえも持ちますね…

伊吹山へ~ ②

当方では台風5号がユックリと近付き、NHKでは早朝から関連の報道が続いて居ますね・・・

此方関西では 好い天気が続いて居て 少し日照り気味・・・ 世の中上手く行きません。

そんな今朝 隣のビルの方から 綺麗な鳥の声が聞こえていました。

覗いてみると 朝日に当り羽毛を輝かせていた イソヒヨドリの雄を撮影出来ました~

雌は地味な色合いですが雄はこの様に綺麗な装いをしているんです。

さて 伊吹山の続きを上げて行きましょう!!!

近年 鹿の食害で年々花畑が縮小し 花好きな方には寂しい思いをしているのですが、

何か所かは有志の方々の努力で 囲いが設置されていて以前に近い花畑が回復しているんですね~

但し 極一部なのですが・・・

シソ科のトウバナ!

キキョウ科の ホタルブクロも~

ユリ科の コオニユリです。

アザミ科の イブキアザミも咲いていますね~~~

シソ科の ウツボグサです。

ピンクの シモツケソウが群落に成り咲いていました。 見事ですね~~~

その間には 黄色い花が所々に咲いています。

キク科の メタカラコウです。

初めて此処 伊吹山に登ったのは14~5年前だったでしょうか? マダマダ花は沢山見られましたが

次第に少なくなって来た近年です。 シカの食害とされていて残念です。

以前何度か登った 登山道を見下ろす斜面に迄 遣ってきました。 一部雲が掛かり

見え辛いですが、 土石流が流れた茶色い斜面が見下ろせます。 無残ですね~~~

然も 其の斜面。8~9合目辺りに 三頭の鹿が居るのが見えていたんです。

自然の中での 人と動物との関係には考えさせられることが多いですね・・・

伊吹山が荒れてきたのは 鹿の所為でしょうけど 人が自然を占領して次第に鹿の居場所が無くなり

追い詰められて伊吹の山に逃げ込んで来たのでは無いのか? 複雑な心境です。

此方関西では 好い天気が続いて居て 少し日照り気味・・・ 世の中上手く行きません。

そんな今朝 隣のビルの方から 綺麗な鳥の声が聞こえていました。

覗いてみると 朝日に当り羽毛を輝かせていた イソヒヨドリの雄を撮影出来ました~

雌は地味な色合いですが雄はこの様に綺麗な装いをしているんです。

さて 伊吹山の続きを上げて行きましょう!!!

近年 鹿の食害で年々花畑が縮小し 花好きな方には寂しい思いをしているのですが、

何か所かは有志の方々の努力で 囲いが設置されていて以前に近い花畑が回復しているんですね~

但し 極一部なのですが・・・

シソ科のトウバナ!

キキョウ科の ホタルブクロも~

ユリ科の コオニユリです。

アザミ科の イブキアザミも咲いていますね~~~

シソ科の ウツボグサです。

ピンクの シモツケソウが群落に成り咲いていました。 見事ですね~~~

その間には 黄色い花が所々に咲いています。

キク科の メタカラコウです。

初めて此処 伊吹山に登ったのは14~5年前だったでしょうか? マダマダ花は沢山見られましたが

次第に少なくなって来た近年です。 シカの食害とされていて残念です。

以前何度か登った 登山道を見下ろす斜面に迄 遣ってきました。 一部雲が掛かり

見え辛いですが、 土石流が流れた茶色い斜面が見下ろせます。 無残ですね~~~

然も 其の斜面。8~9合目辺りに 三頭の鹿が居るのが見えていたんです。

自然の中での 人と動物との関係には考えさせられることが多いですね・・・

伊吹山が荒れてきたのは 鹿の所為でしょうけど 人が自然を占領して次第に鹿の居場所が無くなり

追い詰められて伊吹の山に逃げ込んで来たのでは無いのか? 複雑な心境です。

伊吹山へ~

先週のある上天気の日、此処に行って来ました。

勿論 此の日も警戒アラートが出る予定の暑い日です。 早くに家を出て山頂下の

8合目の駐車場には 9時前には着きました。 未だ駐車場は秋が多くてガラガラで奥の売店の前に

停められました。 青空が綺麗ですね~~~ 今日も暑くなりそうと云い乍らも

此処では気温21℃で風は涼しさせ感じさせて呉れましたね~~~ 快適!!!

先ずは西歩道から歩き始めました。

標高1000mの涼しい風が有り 下界と違い天国のような趣でした。

最初に目に付いたのは此れ! バラ科の ダイコンソウでした。

何とも綺麗なピンク色の此の花は 同じくバラ科の シモツケソウですね~~~

オトギリソウ科の オトギリソウです。

アカネ科の キヌタソウです。 4枚の葉が段々と輪生している可愛い花です。

葉が対生なので ゴマノハグサ科の ルリトラノオですね~~~

葉が輪生しているのは 同科の クガイソウです。 伊吹山には何方も有ります。

此の辺りは キンポウゲ科の サラシナショウマの花穂が群生していますが、未だ蕾でした。

もう少し上に上がって見掛けた 開花したサラシナショウマの花でした。 もう少しすれば満開に成ると~~~

高さは2m程の木が有りましたが…? 未だ青い実が有り 漸く分りました。

伊吹山の冬の寒さで矮性化した ハイノキ科の サワフタギの様です。

実が熟すと タンナサワフタギなのかサワフタギなのか? が分かります。 その色で~~~

未だ熟して居なくて実が緑色! サトイモ科の マムシグサですが・・・ イブキの名前が付くのかな~?

サラシナショウマの群落と黄色い花が見えていますね~~~ 其の奥下には小谷山が雲間に見え隠れ!

キク科の キオンが満開ですね~~~

だいぶんと登ってきましたが 例によって中々前進しませんです。 フウロソウ科の ヒメフウロも可愛い~~~

道端の岩の上には イナゴかな??? 可愛い幼生が留まっていました。

今日は此処までとしました。

勿論 此の日も警戒アラートが出る予定の暑い日です。 早くに家を出て山頂下の

8合目の駐車場には 9時前には着きました。 未だ駐車場は秋が多くてガラガラで奥の売店の前に

停められました。 青空が綺麗ですね~~~ 今日も暑くなりそうと云い乍らも

此処では気温21℃で風は涼しさせ感じさせて呉れましたね~~~ 快適!!!

先ずは西歩道から歩き始めました。

標高1000mの涼しい風が有り 下界と違い天国のような趣でした。

最初に目に付いたのは此れ! バラ科の ダイコンソウでした。

何とも綺麗なピンク色の此の花は 同じくバラ科の シモツケソウですね~~~

オトギリソウ科の オトギリソウです。

アカネ科の キヌタソウです。 4枚の葉が段々と輪生している可愛い花です。

葉が対生なので ゴマノハグサ科の ルリトラノオですね~~~

葉が輪生しているのは 同科の クガイソウです。 伊吹山には何方も有ります。

此の辺りは キンポウゲ科の サラシナショウマの花穂が群生していますが、未だ蕾でした。

もう少し上に上がって見掛けた 開花したサラシナショウマの花でした。 もう少しすれば満開に成ると~~~

高さは2m程の木が有りましたが…? 未だ青い実が有り 漸く分りました。

伊吹山の冬の寒さで矮性化した ハイノキ科の サワフタギの様です。

実が熟すと タンナサワフタギなのかサワフタギなのか? が分かります。 その色で~~~

未だ熟して居なくて実が緑色! サトイモ科の マムシグサですが・・・ イブキの名前が付くのかな~?

サラシナショウマの群落と黄色い花が見えていますね~~~ 其の奥下には小谷山が雲間に見え隠れ!

キク科の キオンが満開ですね~~~

だいぶんと登ってきましたが 例によって中々前進しませんです。 フウロソウ科の ヒメフウロも可愛い~~~

道端の岩の上には イナゴかな??? 可愛い幼生が留まっていました。

今日は此処までとしました。

久須夜ヶ岳山行 ②

登山口からは下りばかりだと思っていても 最初の尾根下りは登りも有るので汗が滲んで来ます。

ガスと茂る樹木のお陰で直射日光には曝されなくても 風が無く汗が滝の様に流れます。

泊乗越までは 尾根を辿り35分で到着しました。

此処からは急な崖が続きジグザグにトラバースしながら 慎重に下って行きました。

最後の崖はコンクリートの階段が設置されていました。 急な崖の為、一段一段が高く

落ちると命にも拘わりそうで・・・ 真剣にユックリと確実に歩を進めていきます。

振り返ると・・・ 急な下りが分かりますよね~~~ 帰りは此処を登り返すんだと( ^ω^)・・・

嫌な気分です。

真下に海岸が見えて来ました。 入り組んだ小さな湾が見えていますね~~~

真下に蘇洞門が有る見晴らしの良い所まで降りて来ました。 左側の景色です。

成生岬や 遠く端午半島まで見えていました。 左上には先程登っていた 久須夜ヶ岳山頂

辺りが見えていますね~~~

此方は右側の海岸沿いの崖です。 この下に 蘇洞門が有るのです。

更に階段を下ると 右側の崖に 白糸の滝が見えて来ました。

沢山のお賽銭が奉っていました。 不動明王さんの後ろに滝が有りました。

薄日が射して来て 岩の上は 照り焼き状態!!! 熱いです。

此れが 蘇洞門(そとも)です。 40mは有ろうかと思われる断崖にすっぽりと穴が開いて居るんです。

長い間の波の浸食の痕跡ですね~~~

洞門の向こう側に観光船が近ついて来ました。

この船は 小浜港から出ている観光船の様ですね~ まさか 此方側に悠ちゃんが居るとは

思っていないでしょう!

水分が失われてくるこの暑さです。 冷たい飲み物を飲み 水分補給し今度は登りの開始です。

下りと違い 予想通りでしたが 厳しい登りが始まりました。 水分補給の休憩を頻繁に摂りながら

闘い(正に)・・・苦しさを乗り越えて何とか駐車場まで登りつけました。

帰りには 朝、ガスで見えなかった展望台の最上の景色が待っていました。

小浜湾の向こうには 先日登った青葉山が遠望出来ました。

湾奥には 此れから向かう小浜市街や 温泉の有る 小浜港が見下ろせます。

濱の湯に付くと、この日は地元の花火大会だそうで 既に夜店が沢山出ていて賑やかそうでしたが、

サッパリと湯を浴びて帰着した悠ちゃんです。

ガスと茂る樹木のお陰で直射日光には曝されなくても 風が無く汗が滝の様に流れます。

泊乗越までは 尾根を辿り35分で到着しました。

此処からは急な崖が続きジグザグにトラバースしながら 慎重に下って行きました。

最後の崖はコンクリートの階段が設置されていました。 急な崖の為、一段一段が高く

落ちると命にも拘わりそうで・・・ 真剣にユックリと確実に歩を進めていきます。

振り返ると・・・ 急な下りが分かりますよね~~~ 帰りは此処を登り返すんだと( ^ω^)・・・

嫌な気分です。

真下に海岸が見えて来ました。 入り組んだ小さな湾が見えていますね~~~

真下に蘇洞門が有る見晴らしの良い所まで降りて来ました。 左側の景色です。

成生岬や 遠く端午半島まで見えていました。 左上には先程登っていた 久須夜ヶ岳山頂

辺りが見えていますね~~~

此方は右側の海岸沿いの崖です。 この下に 蘇洞門が有るのです。

更に階段を下ると 右側の崖に 白糸の滝が見えて来ました。

沢山のお賽銭が奉っていました。 不動明王さんの後ろに滝が有りました。

薄日が射して来て 岩の上は 照り焼き状態!!! 熱いです。

此れが 蘇洞門(そとも)です。 40mは有ろうかと思われる断崖にすっぽりと穴が開いて居るんです。

長い間の波の浸食の痕跡ですね~~~

洞門の向こう側に観光船が近ついて来ました。

この船は 小浜港から出ている観光船の様ですね~ まさか 此方側に悠ちゃんが居るとは

思っていないでしょう!

水分が失われてくるこの暑さです。 冷たい飲み物を飲み 水分補給し今度は登りの開始です。

下りと違い 予想通りでしたが 厳しい登りが始まりました。 水分補給の休憩を頻繁に摂りながら

闘い(正に)・・・苦しさを乗り越えて何とか駐車場まで登りつけました。

帰りには 朝、ガスで見えなかった展望台の最上の景色が待っていました。

小浜湾の向こうには 先日登った青葉山が遠望出来ました。

湾奥には 此れから向かう小浜市街や 温泉の有る 小浜港が見下ろせます。

濱の湯に付くと、この日は地元の花火大会だそうで 既に夜店が沢山出ていて賑やかそうでしたが、

サッパリと湯を浴びて帰着した悠ちゃんです。

久須夜ヶ岳山行

白山から帰着し 先週 海に面した面白い山に行って来ました。

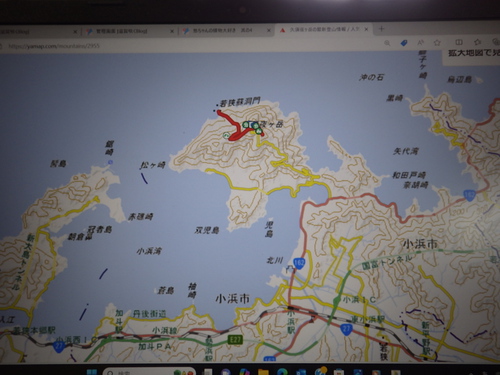

福井県の駿河湾の中で、更に小さな小浜湾が有りますが・・・ 小浜湾を囲む半島の最高峰の

久須夜ヶ岳(619m)です。

地図が無ければ説明が難しいので・・・ 添付しています。

御覧の通り ほゞ山頂まで車で行けるんです。 其処から蘇洞門(そとも・海抜0m)に降りてから

登り返して登山が終わると謂う( ^ω^)・・・ 妙な登山なんですね~~~

早速に 紹介して参りましょう!

駐車場から穏やかな上り下り10分で山頂に着きます。 久須夜ヶ岳の一等三角点に着きました。

全国でも数少ない(973点)一等でしたね~~~

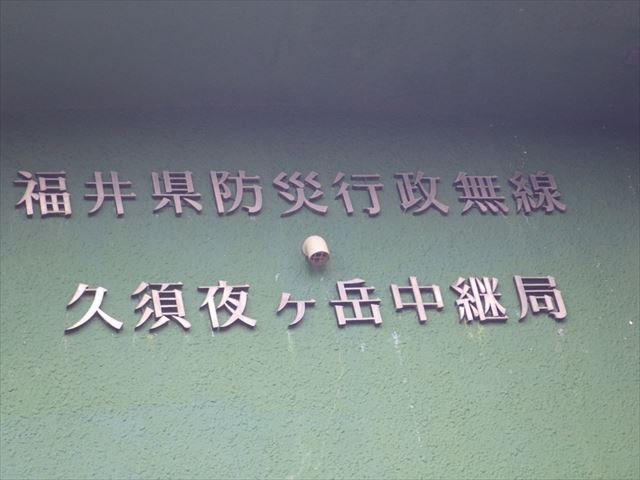

山頂周りには 6個ものアンテナが設置されていました、

其の内の一つには県の防災に関する物も見られました。

駐車場まで帰り 海面を眺めると 海霧に覆われていて展望は無くて見下のみ

辛うじて見える程度でした。 靴紐を締め ザックやストックの準備をしていると・・・

こんな所で見掛けたんです。 ピントがボケていますが 瓜坊(猪の子供)が居たんです。

駐車場から少し下った此処が登山口です。 実質は下山口から始まるんです。

面白い~~~(笑)

今日は此処までとしました。

福井県の駿河湾の中で、更に小さな小浜湾が有りますが・・・ 小浜湾を囲む半島の最高峰の

久須夜ヶ岳(619m)です。

地図が無ければ説明が難しいので・・・ 添付しています。

御覧の通り ほゞ山頂まで車で行けるんです。 其処から蘇洞門(そとも・海抜0m)に降りてから

登り返して登山が終わると謂う( ^ω^)・・・ 妙な登山なんですね~~~

早速に 紹介して参りましょう!

駐車場から穏やかな上り下り10分で山頂に着きます。 久須夜ヶ岳の一等三角点に着きました。

全国でも数少ない(973点)一等でしたね~~~

山頂周りには 6個ものアンテナが設置されていました、

其の内の一つには県の防災に関する物も見られました。

駐車場まで帰り 海面を眺めると 海霧に覆われていて展望は無くて見下のみ

辛うじて見える程度でした。 靴紐を締め ザックやストックの準備をしていると・・・

こんな所で見掛けたんです。 ピントがボケていますが 瓜坊(猪の子供)が居たんです。

駐車場から少し下った此処が登山口です。 実質は下山口から始まるんです。

面白い~~~(笑)

今日は此処までとしました。

白山山行 ⑨

白山のシリーズも長くなりましたね…

未だ映像は有るけど、今日で一区切り付ける事としました。

初日 ヨタヨタしながらも漸く山小屋の有る室堂(2450m)に辿り着きました。

受け付けの折り気になる二日目の天候の事を確認すると 予報は外れず 矢張り荒天予想のまま

だと知り 明日の事を山友さんと語りながらの夕餉と成りましたね…

予想通り 4時前より強烈な雷雨が到来して 身動き成りません。 勿論 山頂(御前峰2702m)への登頂

処では無く 雨雲レーダーで 雷雲の空き間を狙い朝食を摂りながら 最悪連泊も覚悟!!!!

運よく 止み間が見えて来て 6時過ぎに下山開始しましたが…

この通り雨風は有り、ガスの中にて視界も悪い中 下山を開始しました。

一番安全とされているエコーラインを選ばざるを得ませんでしたが、 案外登りの時に見落としていた

花に出逢えました。 ツツジ科の アカモノです。 可愛い花でしょう?

此方の黄色い花は 前日は未だ蕾でしたが 今日は一輪のみですが咲いていました。

ホトトギス科の タマガワホトトギスはとても可愛いんです。 低山では中々見る事が出来ません。

此方は昨日も見ながら登った 不動の滝ですが、此の雨で水量が多くて見応えが有りました。

そして 此方は キキョウ科 ツリガネニンジン属の ソバナです。

雨もホボ止み・・・ カッパを来ていて、フードは外していますが… 中からの汗で着衣はずぶ濡れです。

此れならカッパは来ていなくても同じ??? 何時もの事で思います。

唯 寒冷期は濡れが即 体温低下となり命に関わるので 必要不可欠な道具の一つだと

分ってはいるんですよ~~~

二日間の 上り下りの合計は 登り下り 夫々1300mと記録されていました。

足腰共に 重い荷物を担いでの歩きで・・・ クタクタ~~~(笑)

思っていた通り 帰着後3日間は筋肉痛で屋内生活を余儀なくされました。

体力の衰えを シミジミと感じさせられた二日間でした!!!

未だ映像は有るけど、今日で一区切り付ける事としました。

初日 ヨタヨタしながらも漸く山小屋の有る室堂(2450m)に辿り着きました。

受け付けの折り気になる二日目の天候の事を確認すると 予報は外れず 矢張り荒天予想のまま

だと知り 明日の事を山友さんと語りながらの夕餉と成りましたね…

予想通り 4時前より強烈な雷雨が到来して 身動き成りません。 勿論 山頂(御前峰2702m)への登頂

処では無く 雨雲レーダーで 雷雲の空き間を狙い朝食を摂りながら 最悪連泊も覚悟!!!!

運よく 止み間が見えて来て 6時過ぎに下山開始しましたが…

この通り雨風は有り、ガスの中にて視界も悪い中 下山を開始しました。

一番安全とされているエコーラインを選ばざるを得ませんでしたが、 案外登りの時に見落としていた

花に出逢えました。 ツツジ科の アカモノです。 可愛い花でしょう?

此方の黄色い花は 前日は未だ蕾でしたが 今日は一輪のみですが咲いていました。

ホトトギス科の タマガワホトトギスはとても可愛いんです。 低山では中々見る事が出来ません。

此方は昨日も見ながら登った 不動の滝ですが、此の雨で水量が多くて見応えが有りました。

そして 此方は キキョウ科 ツリガネニンジン属の ソバナです。

雨もホボ止み・・・ カッパを来ていて、フードは外していますが… 中からの汗で着衣はずぶ濡れです。

此れならカッパは来ていなくても同じ??? 何時もの事で思います。

唯 寒冷期は濡れが即 体温低下となり命に関わるので 必要不可欠な道具の一つだと

分ってはいるんですよ~~~

二日間の 上り下りの合計は 登り下り 夫々1300mと記録されていました。

足腰共に 重い荷物を担いでの歩きで・・・ クタクタ~~~(笑)

思っていた通り 帰着後3日間は筋肉痛で屋内生活を余儀なくされました。

体力の衰えを シミジミと感じさせられた二日間でした!!!